細節,沒有妥協

Jun 20, 2025

前幾天,我無意間滑到一個模型製作頻道,才突然明白――原來,不只是手錶,甚至是跨領域的玩家,對「細節」都有著近乎偏執的愛。那是一個專門介紹模型製作的頻道。影片中的創作者正在解釋為何同一組模型一次要買兩個、同一種軍模(例如某特定飛機)為什麼要買不同品牌的、甚至機體上的通氣孔與刻線等等細節做得如何如何。

他不是自顧自的炫耀他收藏了裝滿了幾個房間的模型,因為我真心的看到了他眼裡的光:買回來的模型不急著組裝,而是用好像放大鏡般的眼睛,一步步告訴大家還沒組裝的模型,光看有哪些細節就知道好壞。他說,光是擁有這一盒一盒的模型,單單只是擁有,就已經先在「心裡」把他們給組好了。看完那支影片,我心裡冒出的第一個念頭竟然是:「這不就跟我們這些喜歡手錶的人一模一樣嗎?」

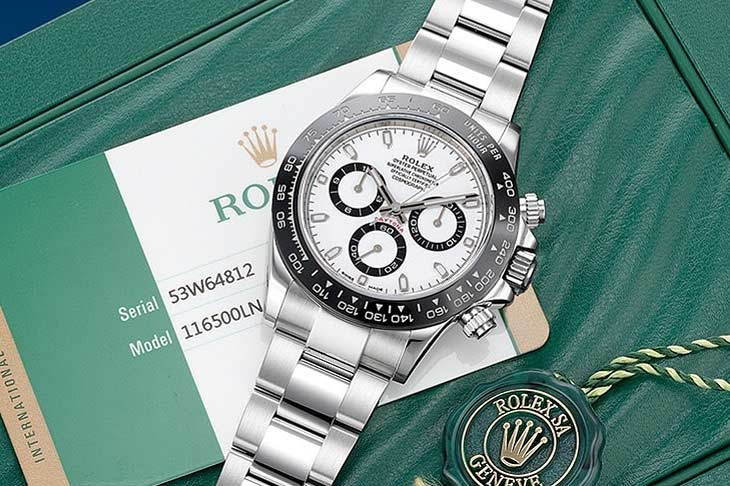

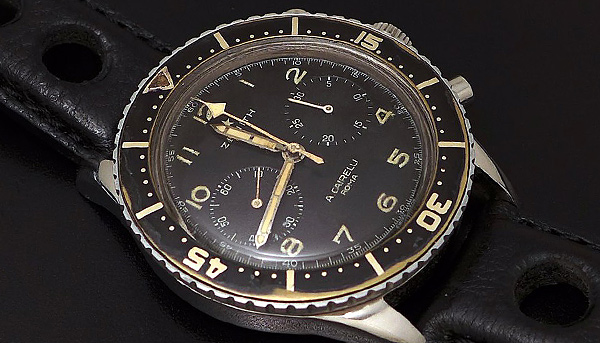

說起來,我們之所以對手錶著迷,不也正是因為它蘊藏了大量近乎神經質的細節?面盤上的太陽紋拉絲、指針的斜角拋光、機芯打磨的日內瓦波紋、甚至連螺絲頭的拋光角度,都能成為我們品味與比較的重點;光是一顆錶冠的阻尼手感,就足以讓收藏家為某品牌大書特書;而一顆微小的藍鋼螺絲,它的色澤純度、加熱曲線、與底板的視覺對比,也能牽動一場討論。

從模型到腕錶,甚至是其他收藏領域,這些熱愛細節的族群雖然看似分屬不同世界,但其實靈魂深處卻是相通的。他們對待事物的方式,不是只看結果,而是執著於過程中每一個環節的「怎麼做到的」。

說到這,自然也就不難理解,為什麼瑞士錶廠可以為了一枚零件耗費數週時間,為什麼一枚機芯能動輒幾百個零件,為什麼某些品牌會堅持用人眼幾乎看不到的拋光工藝來裝飾齒輪軸心。那不只是工藝的堅持,而是一種對「細節沒有妥協」的信仰――正因為你在意、就算有些人們不懂,但他們卻看得到,所以得要做到極限。

這樣的理念,不只存在於百年歷史的製錶品牌,也藏在每一個喜歡收藏手錶的人的選擇中。你會發現,越是資深的玩家,越容易在看似「不重要」的小地方駐足。他們會因為一個月相盤的紋理與實拍差異,而重新考慮購買意願;他們能一眼看出某支指針長短比例不對、品牌 Logo 壓得不夠正中、甚至批評日期窗的邊框與整體語彙不協調。

這細節,從來不是多餘的裝飾。它是一種態度,一種價值的展現。所以說,真正喜歡手錶的人,很可能不是「奢華」吸引了他們,而是那些你以為沒人會注意的微小設計。因為他們知道,每一個精細處的存在,都是時間與技術的積累,是製錶師靜靜說出「這裡,我也做到了!」的喃喃自語。

或許這也是為什麼,我們總能在不同的興趣領域,找到那些同樣熱愛細節的人。他們可能是模型玩家,也可能是汽車改裝迷、甚至各類工藝品迷。但本質上,他們都擁有同一種靈魂――「細節控」。而我們這些喜歡手錶的人,也是其中的一員。

文/劉必祥 編–159